がん保険はがん罹患者でも加入できる?入れる保険の種類と注意点を解説

公開日:2025年10月15日

日本人の死因で最も多いのが「がん」です。亡くなる方の約4人に1人はがんによるものであり特別な病気ではなく、誰にでも起こり得る身近な病気です。そのため、「過去にがんを経験したけれど、再発や新しいがんの発症に備えて保険に入りたい」という声も、よく耳にします。ただ、多くの方は「告知義務」の壁にぶつかります。健康状態を正直に伝えなければならないため、「がんを経験した自分はもう加入できないだろう」と諦めてしまう方も少なくないのではないでしょうか。しかし、がんを経験された方でも、加入できる可能性があります。

本記事では、がん罹患者でも加入しやすい保険の種類や、加入時に注意すべき点をわかりやすく解説します。

※ネオファースト生命が取り扱っていない保険の種類も紹介しています。

※本記事についてのご注意

がん罹患者でもがん保険に入れる?

過去にがんを経験していても、がん保険に加入できる可能性があります。ただし、自由に選べるわけではなく、加入できる保険商品は限られており、いくつかの制約が付くのが一般的です。

例えば、標準的な契約よりも保険料が高く設定されるケースや、給付金の支払い額や回数に上限が設けられるケースがあります。また、契約から一定期間は保障が一部制限されたり、過去に治療した部位が保障対象外とされる条件が付くことも珍しくありません。また、健康状態や年齢によっては、加入できる商品が見つからないこともあります。

がん罹患者とがん保険の加入率

がんの罹患率やがん保険の加入率は、がん保険の必要性を考える際に、大切な判断材料の一つとなります。ここでは、統計データをもとに、がんの発症リスクやがん保険の加入状況を見ていきましょう。

全国のがん罹患率

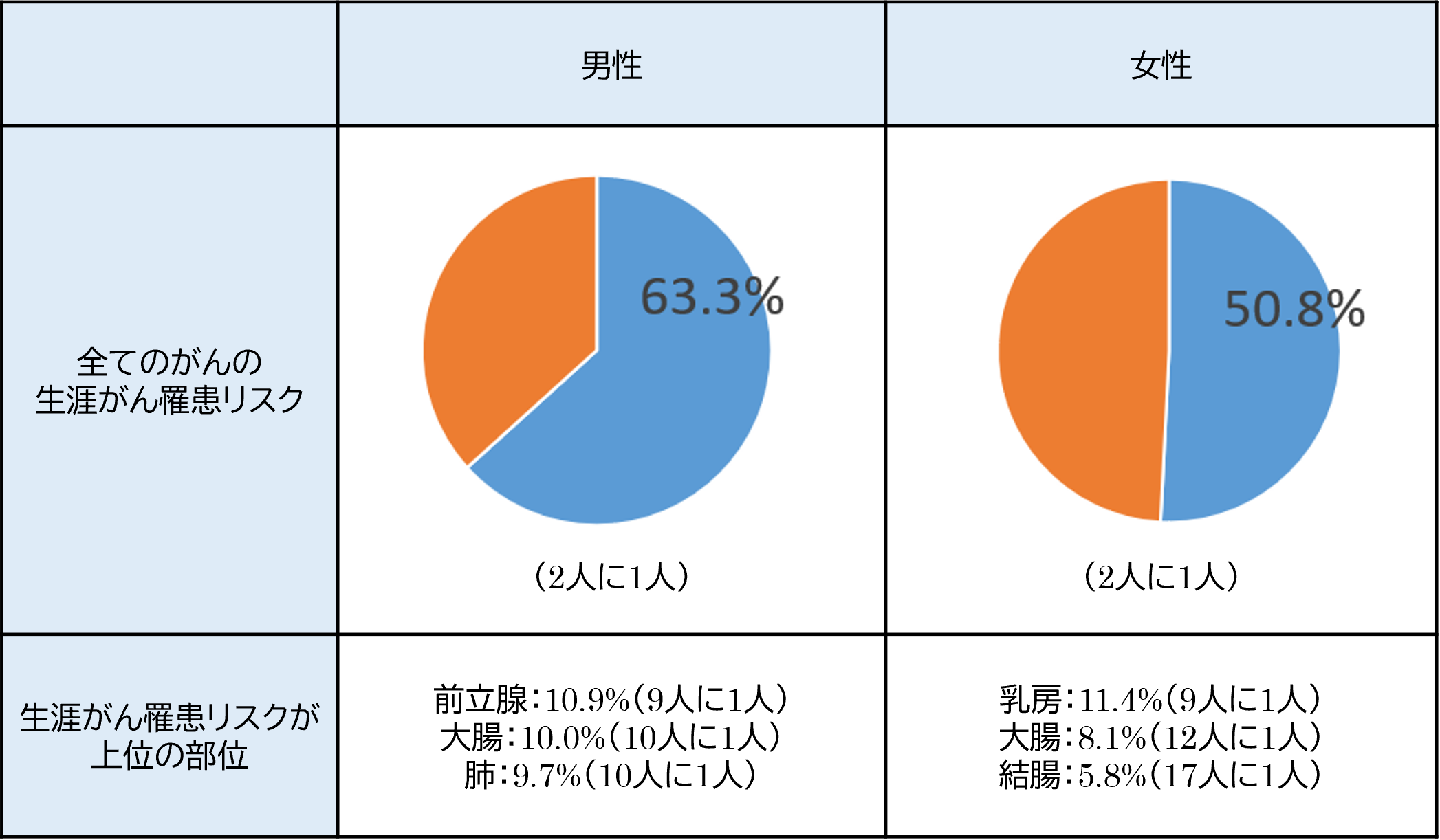

国立がん研究センターの調査によると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性で63.3%、女性で50.8%となっています。言い換えると、私たちの身近な家族や友人、そして自分自身も、「2人に1人」という確率でがんと診断される可能性があるということです。

■日本人が一生のうちにがんと診断される確率

資料:国立がん研究センターの「最新がん統計(2021年データ)」をもとに執筆者作成

また、厚生労働省が公表した「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」によると、死因の第1位は悪性新生物(がん)であり、死亡総数に占める割合は24.3%に達しています。つまり、およそ4人に1人ががんで亡くなっていることになります。

こうした調査結果を踏まえると、がんは特別な病気ではなく、誰にでも起こり得る身近な病気であることがわかります。

全国のがん保険加入率

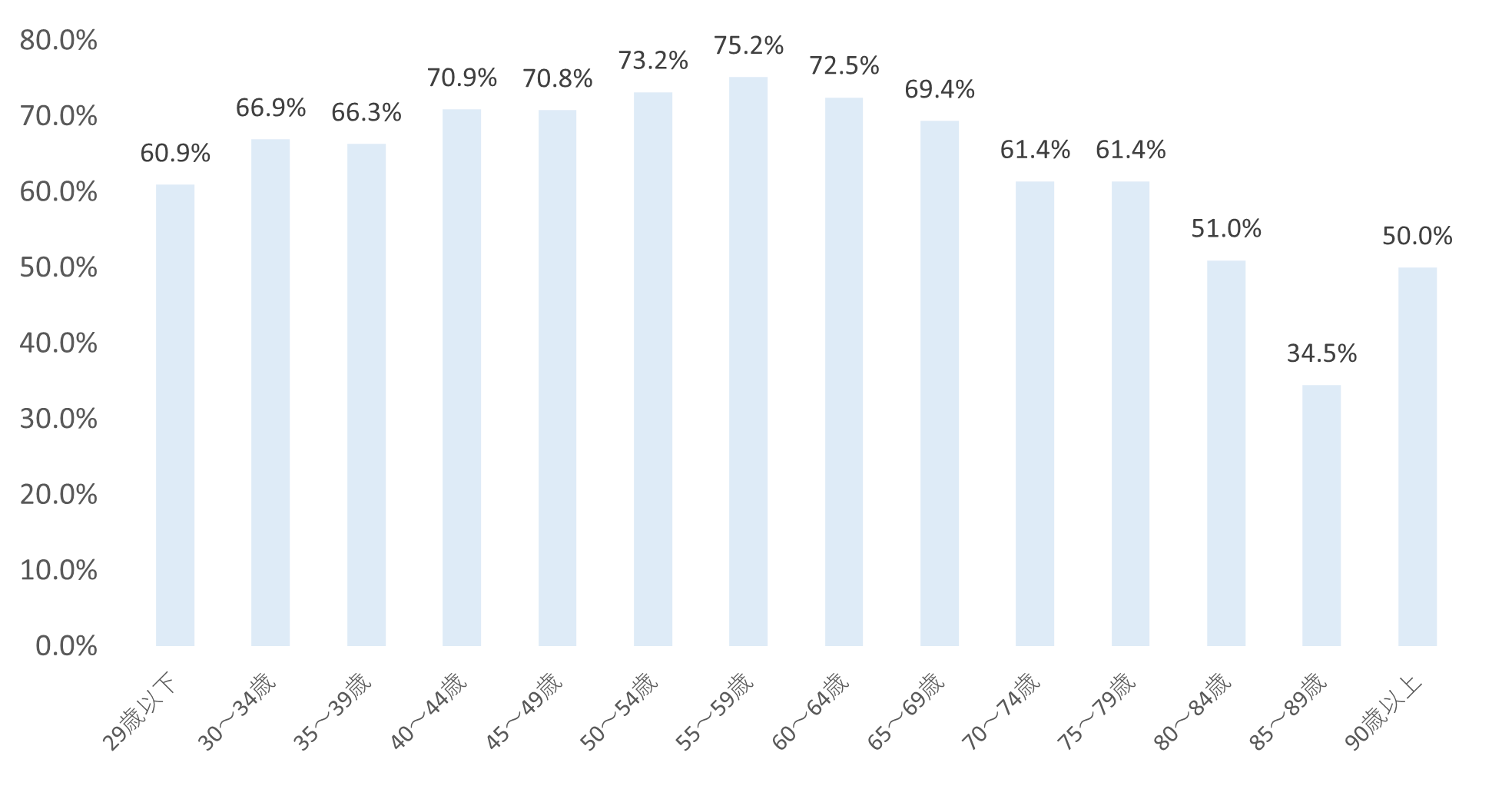

生命保険文化センターが公表した「2024(令和6)年度 生活保障に関する調査」によれば、がん保険(がん特約含む)の世帯加入率は68.2%に上ります。およそ7割の世帯が、がんのリスクに対して保険で備えていることがわかります。

なかでも、40歳~64歳の働き盛り世代では、加入率が7割を超える高さとなっています。教育費や住宅ローンといった大きな負担を抱える年代だからこそ、がんによる収入減や医療費に備える意識が高いことが伺えます。

■がん保険・がん特約の加入率(世帯主年齢別)

※民保(かんぽ生命を除く)に加入している世帯が対象

資料:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生活保障に関する調査」をもとに執筆者作成

このように、がんは誰もが経験する可能性のある病気であり、実際に多くの世帯ががん保険で備えています。

ただし、過去にがん罹患歴のある方は、がん保険に加入する際のハードルが上がるため、慎重に自分に合った保険を選ぶことが大切です。

がん罹患者が入れる保険の種類

がん罹患者が検討できるがん保険は、大きく「通常の医療保険(がん保険)」、「引受基準緩和型医療保険」、「無選択型医療保険」の三種類に分けられます。ここでは、それぞれの特徴や注意点を詳しく解説します。

通常の医療保険(がん保険)

まず検討したいのは、一般的な医療保険やがん保険です。多くの人は「がんを経験すると加入できない」と考えがちですが、治療が終了してから一定期間が経過しており、再発や転移の兆候が見られない場合には加入できることがあります。

この場合、保険料は標準的な水準で済むため、後述する緩和型や無選択型に比べて経済的な負担が抑えられる点が大きなメリットです。さらに、保障内容の選択肢が幅広く、入院給付金や通院給付金、先進医療に対応するものなど、自分の希望に合わせて柔軟に設計できます。

ただし、加入が認められたとしても、条件付きの契約となることがあります。例えば、過去にがんを発症した部位については一定期間保障対象外となる「部位不担保」の条件がつく場合や、契約後しばらくの間は給付が制限されるルールが設けられることがあります。こうした条件を理解したうえで加入を検討することが大切です。

引受基準緩和型医療保険

通常の医療保険やがん保険だと加入が難しい場合、次に検討したいのは「引受基準緩和型医療保険」です。これは、加入時の告知項目が限定されており、通常の保険商品よりも審査条件が緩やかに設定されているのが特徴です。

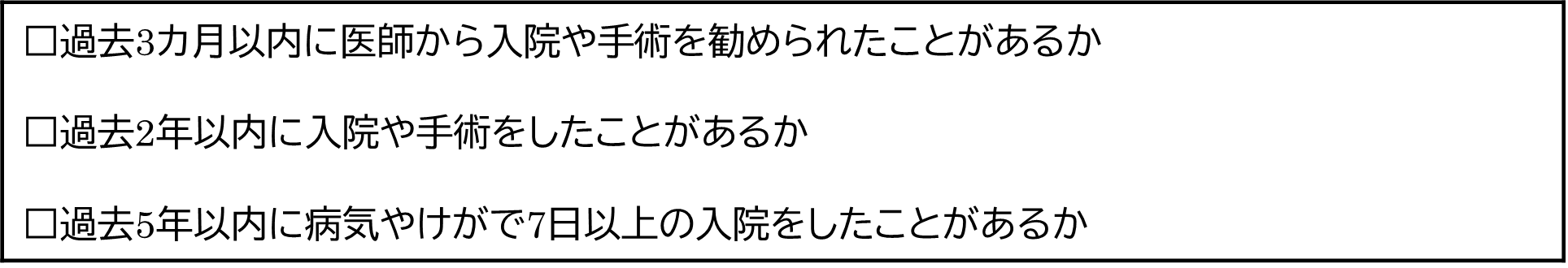

次のような質問に3~5項目程度答えるだけで審査が進むため、健康状態に不安がある人でも比較的加入しやすいという利点があります。

■加入時の告知項目の例

※ネオファースト生命が提供する引受基準緩和型の保険の基準についての説明ではありません。

ただし、加入しやすい分、保険料は通常の医療保険より割高に設定される傾向があります。また、契約後しばらくの間は「支払削減期間」と呼ばれる制約が設けられることがあり、この期間にがんと診断されても給付金が半額になる、あるいは保障対象外となる場合があります。さらに、通院給付金や先進医療など、特約の選択肢が通常の商品ほど多くはなく、保障内容が限定される傾向にあります。

引受基準緩和型医療保険は、「最低限の保障を確保するための保険」として位置づけられます。そのため、「家計に無理のない範囲で加入し、足りない部分は貯蓄で補う」など、自分に合った備え方を工夫しましょう。

無選択型医療保険

三つ目の選択肢は「無選択型医療保険」です。このタイプは、加入時に一切の告知を求めないため、過去の病歴や現在の治療状況に関係なく加入することができます。がんの罹患歴があり、現在も治療中や通院中という場合でも加入できるため、最後のセーフティネットのような存在です。

ただし、加入が容易である分、代償もあります。まず、保険料は他のタイプに比べてかなり高額になります。さらに、保障内容は限定的で、給付金額に上限が設けられていたり、保障の範囲が狭かったりする場合が多いです。また、契約後すぐに保障が開始されるわけではなく、一定期間は給付対象外となる「免責期間」が設定されることもあります。

無選択型は「どうしても保険に入りたい」というニーズに応えてくれる商品ですが、長期的に続けると高額な保険料が家計に大きな負担となる可能性があります。そのため、無選択型を検討する際には、あくまで緊急的な選択肢として考え、家計に過度な影響を与えない範囲で活用するようにしましょう。

がん罹患者が保険に加入する際の注意点

がんの既往歴がある人が保険に加入する際には、いくつかの注意点があります。ここでは二つの代表的な注意点を紹介します。

告知事項は嘘偽りなく正確に記入する

保険加入にあたり、もっとも重要なのは、告知事項を正確に申告することです。がんを経験した方は保険に加入しにくかったり保険料が割高だったりするため、診断や治療の事実を隠したり、軽く見せたくなる誘惑に駆られるかもしれません。しかし、告知で嘘をつくと「告知義務違反」とされ、保険金が支払われなかったり、契約自体が解除されたりする危険性があります。

保険会社は、契約時点の加入者の健康状態を前提に保険料を設定し、そのリスクを引き受けています。したがって、他の契約者との公平性を保つためにも、嘘の申告を認めることはできません。そのため、疑問点がある場合には、保険を販売している担当者に相談しながら、診断結果や治療内容、手術や入院の有無、経過観察の状況などを正確に記載することが大切です。

通常の医療保険やがん保険に加入できないときは、引受基準緩和型や無選択型の保険を検討するようにしましょう。

保障期間が開始されるまでに免責期間が存在する

もう一つの注意点は、「免責期間」の存在です。多くのがん保険は、加入から90日間(責任開始日を含む)が免責期間とされ、この間にがんと診断されても給付金を受け取ることはできません。免責期間は、すでにがんが発症している人が診断直前に駆け込みで保険に加入し、すぐに給付金を受けることを防ぐために設けられています。

保険は「将来のリスクに備えるもの」であり、病気かもしれないからと加入してすぐに給付金を受け取るものではありません。そのため、体調を崩す前に早めに加入を検討することが大切です。

まとめ

日本では、亡くなる方の約4人に1人ががんによるものだと言われています。これほど身近な病気ですが、がんの罹患経験があると、保険料が高くなったり、保障範囲が限られたりするなど、加入時にさまざまな制限に直面します。

それでも選択肢は残されており、「通常の医療保険やがん保険」「引受基準緩和型医療保険」「無選択型医療保険」といった三つの方法があります。告知義務違反を避けて自分に合った保険を見つけるためにも、健康状態を正直に申告することが大切です。

がんを経験した方にとって大事なのは、「加入できるかどうか」ではなく「自分に合った形でどう備えるか」です。体調や家計に合わせて無理のない保障を整えることが、将来の安心につながるでしょう。

※この記事の情報は2025年8月時点

ファイナンシャル・プランナー(AFPⓇ)。FP事務所マネセラ代表。(https://manesera.com/)

張替 愛(はりかえ あい)

「ひとつひとつの家庭にとっての最善策」を探すことを大切に、金融商品を販売せずに、年間100件近く相談を行う。専門分野は教育費・住宅購入・資産運用・ママのキャリアなど。コラム執筆や監修、オンラインマネー講座などでも活躍。2児の母でもある。

著書『~共働き800万円以下の夫婦でもハッピーライフ~プチ贅沢を楽しみながらムリなく資産を増やす』(ビジネス教育出版社