掛け捨て型医療保険は貯蓄型とどう違う?特徴やメリット・デメリットを解説

公開日:2025年3月28日

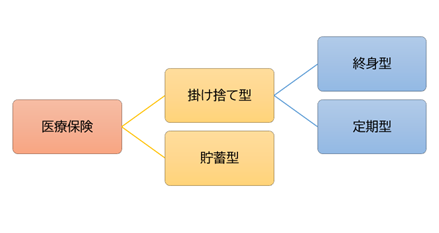

「掛け捨て型の医療保険」という言葉を聞いたことはありますか?医療保険には大きく分けて「掛け捨て型」と「貯蓄型」の2種類があり、それぞれに特徴が異なります。それを理解せずに加入すると、後になって後悔することも…。医療保険はご自身に合ったものを選ぶことが大切です。そこで、本記事では、掛け捨て型の医療保険の特徴や貯蓄型との違い、メリット・デメリットを紹介します。

掛け捨て型医療保険とは?

医療保険とは、病気やケガをして入院したり、所定の手術を受けたりしたときに給付金が受け取れる民間の保険です。日本には公的医療保険制度があり、健康保険が適用される医療費の自己負担額は抑えられています。さらに、毎月の医療費が高額になっても私たちの生活が圧迫されないように、高額療養費制度もあります。しかし、入院中の差額ベッド代や先進医療にかかる費用などは高額療養費制度の対象外となるため、全額自己負担となっています。そのため、入院や手術のときにかかる諸々の費用を貯蓄で賄うことに不安がある人は、ご自身にとって「必要な保障」を医療保険で補填する方法を検討してみるとよいでしょう。

この「必要な保障」を割安な保険料で備えられるのが「掛け捨て型医療保険」です。掛け捨て型の医療保険は、中途解約しても解約返戻金はなく、あったとしてもわずかで、貯蓄性はありません。貯蓄性をなくすことで毎月の保険料を抑えることができる合理的な仕組みになっているのです。掛け捨て型医療保険に加入するということは、必要な保障を購入する、買い取るといった考え方をするとわかりやすいです。

現在、医療保険は掛け捨て型が主流で、各保険会社からは多様な商品を提供しているため、比較・検討することで、ご自身に合ったものを見つけることができるでしょう。

なお、保険期間は、一生涯の保障がある「終身型」と、保障を一定期間に限定した「定期型」の2つがあります(図表1)。

<図表1>

資料:執筆者作成

掛け捨て型と貯蓄型の違い

医療保険の主な基本保障は入院給付金と手術給付金ですが、掛け捨て型と貯蓄型で、この基本保障に大きな差はありません。したがって、貯蓄型医療保険は、掛け捨て型とほぼ同じ基本保障に貯蓄性が付いた商品といえます。入院や手術をしたときに給付金を受け取れるだけではなく、一定の要件を満たすとお金を受け取ることができることから貯蓄型といわれています。たとえば、次のようなタイプがあります。

- 一定の年数が経過するごとにお祝い金を受け取れるタイプ

- 一定の年齢になると給付金として受け取った分を除いた保険料が戻るタイプ

- 解約時に解約返戻金が受け取れるタイプ

このように、保障を備えつつ、お金が受け取れる可能性があるため、掛け捨て型に比べると保険料は割高です。

貯蓄型を選択するときは、どのような要件を満たしていればお金を受け取ることができるのか、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。貯蓄性があるとはいえ、支払った保険料の総額を上回る金額が戻ってくることはありません。また、解約返戻金は、契約してから短期間で解約すると大きく元本割れし、ある程度の年数が経ってから解約しても、払込保険料の総額よりも少なくなることが多い点に注意しましょう。

掛け捨て型医療保険の平均的な月額保険料

ここでは、掛け捨て型医療保険に加入する場合、どのくらいの保険料が平均的なのかを紹介します。医療保険に加入するときは、一般的に入院日額(入院した場合に受け取れる1日あたりの給付金)をいくらにするかを最初に決めます。そこで、すでに医療保険に加入している人の入院日額を参考にしてみます。

生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主の疾病入院給付金日額の平均は9,900円で、「5,000円~7,000円未満」が最も多く29.3%、続いて「10,000円~15,000円未満」が27.3%となっています。また、配偶者の疾病入院給付金日額の平均は8,400円で、「5,000円~7,000円未満」が36.5%と最も多く、次に「10,000円~15,000円未満」が多く22.3%となっています。

ご参考までに、入院日額を5,000円とした場合の掛け捨て型医療保険の平均的な月額保険料の目安を以下に記載します(※)。

<掛け捨て型医療保険の平均的な月額保険料の目安>

| 年代 | 男性 | 女性 |

| 25歳 | 1,000円~1,500円程度 | 1,000円~1,500円程度 |

| 35歳 | 1,000円~2,000円程度 | 1,500円~2,000円程度 |

| 45歳 | 2,000円~3,000円程度 | 2,000円~3,000円程度 |

(※)終身型、終身払いによる試算

保険会社によっては、喫煙していない人や健康状態が保険会社の基準を満たすと保険料が割引になる医療保険を販売しているところがあります。この場合は、今回紹介した保険料の下限に近い金額になる可能性が高いです。また、入院日額と年齢が同じでも、各保険会社の他の基本保障には差があることや、加入後のアフターサービスの充実度に違いがあることから、保険料が同じになることはありません。もし、入院日額を5,000円から1万円にしたい場合は、毎月の保険料も約2倍になります。

掛け捨て型医療保険のメリット・デメリット

掛け捨て型と貯蓄型の違いや掛け捨て型の保険料の目安を見てきましたが、続いて掛け捨て型のメリットとデメリットについて解説します。

【メリット】毎月の保険料が割安

掛け捨て型医療保険の大きなメリットは、貯蓄型と比較して保険料が割安な点です。そのため、毎月の保険料にかかる負担を抑えながら、病気やケガへの保障を備えられます。

【メリット】「終身型」なら保険料が一生変わらず安心

掛け捨て型には、「定期型」と「終身型」があります。「定期型」は、あらかじめ決まった保険期間だけを保障するため、1日でも保険期間が過ぎれば保障はありません。そのため、保険料は「終身型」よりもさらに割安に設定されています。「定期型」は、保険期間が満期になるとライフステージの変化に応じた保障を選び直すことができます。継続して保障が受けたい場合は更新することになり、その時の年齢に応じた保険料が適用されるため保険料はアップします。保障内容を減らさず同じ条件で更新していくと、最終的には終身型よりも払込保険料の総額が高くなる点に注意が必要です。

「終身型」なら保険料は一生変わらず、年齢が低い時に入るほど保険料は割安です。もし、保険期間の途中で保障内容を見直す場合でも、そもそも手頃な保険料なので、思い切って別の医療保険に入り直すことができます。

【デメリット】貯蓄性がない

掛け捨て型医療保険のデメリットは、お祝い金などを受け取ることがなく、中途解約しても解約返戻金がないか、あってもごくわずかなので、入院給付金や手術給付金などの給付金を一度も受け取ることがないと、何も残らないため損をした気分になる点です。決して損をしているわけではないため、シンプルに保障に見合った保険料を支払う合理的な保険である点を理解すると、デメリットと感じることはないでしょう。

【デメリット】更新するタイミングで保険料が高くなる

「終身型」ではなく「定期型」に加入した場合は、保障内容を変えずに更新すると、更新時の年齢で保険料が再計算されるため、更新する度に保険料は高くなります。

医療保険は掛け捨て型と貯蓄型のどちらがおすすめ?

医療保険に加入するうえで、掛け捨て型と貯蓄型のどちらがおすすめか、筆者がこれまで相談を受けた経験をもとに紹介します。

掛け捨て型医療保険は家計を抑えたい方におすすめ

先述のとおり、掛け捨て型医療保険は、貯蓄性がない分だけ保険料が割安に抑えられています。そのため、「貯蓄は貯蓄、保障は保障」と割り切れて、できるだけ支出を抑えて必要な保障を準備したいコスト重視の人におすすめです。抑えられた保険料を積立定期や積立投資に回すことで、資産形成のスピードを早められることも。

もし、「終身型」と「定期型」で迷うなら、「終身型」でベースの保障は備えて、子どもが大きくなるまで、住宅ローンを払い終わるまでなど、大きな保障がほしい一定期間だけ「定期型」を追加するとよいでしょう。よくある悩み相談が、健康に不安が出てきて医療保険に入りたいと思ったけれど、健康診断で指摘項目があり医療保険に入れないというものです。ですので、入院・手術が必要になったときの医療費などを貯蓄だけでカバーするのが不安・・・という人は、健康なうちに最低限の保障を「終身型」で検討してみてください。

貯蓄型医療保険は保障と貯蓄を両立したい方におすすめ

貯蓄型医療保険は、病気やケガへの保障と同時に貯蓄もできるため、給付金を受け取らなくても支払った保険料が無駄にならないことから、保障を備えた資産形成の手段として活用できます。保険で将来の保障も貯蓄もしたい人、なかでも「貯蓄が苦手な人」「貯蓄ができない人」におすすめです。

たとえば、毎月の給料が給与振込口座に入ってきたら好きなだけ使ってしまう人や、少しお金が貯まったら取り崩してしまう人は、少しずつとはいえ強制的に保険料の一部を貯めることができます。ただし、掛け捨て型に比べると保険料は割高なので、無理なく支払い続けられるかを見極めて加入することが大切です。

まとめ

掛け捨て型医療保険は、貯蓄型のようにお祝い金や解約返戻金を受け取れないものの割安な保険料が魅力なので、家計の負担を抑えながら病気やケガの保障を備えたい人におすすめです。まずは現在のご自身の働き方や家計の収支、貯蓄額、家族構成などから、どのような保障に備えたいのか、いくらくらいなら無理せず保険料を払っていけそうかを考えてみましょう。それができたら、いくつかの掛け捨て型医療保険を試算して、ご自身に合ったものを選びましょう。

(ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、定年力アドバイザー、相続手続カウンセラー)

中山弘恵(なかやまひろえ)

生活に関わるお金や制度をテーマにした講師業務、執筆業務、個別相談業務に従事。「わかりやすく丁寧なセミナー」「ストレスなく読み進められるわかりやすい文章」「安心しながら気軽に話せる相談相手」として定評がある。