医療保険の手術給付金とは?対象手術やいくら受け取れるのかを解説

公開日:2025年3月28日

手術給付金とは、医療保険に加入している人が病気やケガで手術をしたときに受け取れる給付金です。手術給付金は、入院したときに受け取れる入院給付金と並んで、医療保険の基本的な保障です。給付金額は、入院給付金日額の5倍など入院給付金をもとに設定されるのが一般的です。ただし、給付倍率や給付の条件は保険会社や保険商品により異なります。手術を受けるような事態になったとき、必要な保障を確保できるよう、給付金額や給付の条件を確認しておきましょう。この記事では、医療保険の手術給付金の対象となる手術や給付金額について解説します。

手術給付金とは

手術給付金とは、医療保険に加入する人が病気やケガで手術をしたときに受け取れる一時金です。

日本の公的医療保険には、入院・手術などで医療費が高額になった際の負担を軽くする高額療養費制度があり、これにより医療費を抑えられる仕組みになっています。とはいえ、ある程度の自己負担は必要です。そこで、民間の医療保険でも手術への備えをしておきたい場合に活用できるのが、医療保険の手術給付金です。

手術給付金の給付条件や給付金額は、加入する保険商品により異なります。保険期間内であれば回数制限なしで何度でも支払われるのが一般的ですが、手術の種類によっては「60日に1回」などの制限が設けられていることもあります。

また、入院して手術をするのみならず、手術当日に来院し、その日のうちに帰宅する外来手術でも支払われることがあります。ただし、入院をともなう手術と外来手術では別々の条件を設定している保険会社が多く、入院をともなう手術の方が外来手術よりも給付金額が多くなるのが一般的です。

手術給付金の給付対象になる手術

どんな手術でも手術給付金をもらえるわけではありません。給付の対象となる手術は、生命保険会社や保険商品、契約した時期によっても異なります。

手術給付金の対象となる手術のパターンは、主に2つです。1つ目は、公的医療保険に連動する約1000種類の手術を対象とするもの。2つ目は、保険会社の約款で定める88種類の手術を対象とするものです。

公的医療保険に連動する約1,000種類の手術

現在、主流となっているのは、公的医療保険の対象となる約1000種類の手術を給付対象とするものです。具体的には、公的医療保険の「医療診療報酬点数表」で「手術料」の算定対象となっているもの。がんの手術から、血管の手術や帝王切開まで様々な手術があります。公的医療保険に連動するので、医療技術の進化により、これまでは公的医療保険の対象ではなかった手術が新たに対象になるなどの制度改正があれば、手術給付金の対象になる手術も変更されます。

受ける手術が公的医療保険の対象かどうかは、担当の医師に確認すればわかります。

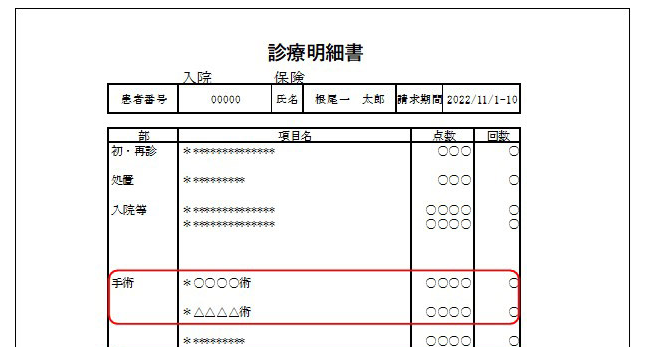

また、医療機関を受診すると、医療費の領収書と併せて診療明細書を受取ります。診療明細書には医療診療報酬の項目や点数が記載されていますので、こちらでも確認できます。手術給付金を請求する際には、保険会社が定める書類を提出しますが、診療明細書のコピーが必要になることもあります。

診療明細書の例は以下の通りです。

保険会社の約款で定められる88種類の手術

以前から販売されていた保険商品に多いのが、生命保険会社が約款に定める88種類の手術を対象とするものです。手術の種類が少ない印象を受けますが、88種類は大まかな分類であり、実際には細かく分類された数百種類の手術をカバーしています。一般的な手術はほぼ対象となります。

手術給付金の給付対象にならない手術

手術給付金の対象にならない手術は次のようなケースです。

約款に記載がない手術

医療保険の詳細な保障内容は約款に記載されています。手術給付金が支払われるのは、治療を目的として、約款に記載された手術を受けた場合です。通常、抜歯などの軽微な手術は対象外とされています。ただし、保険会社により除外される手術は異なるので、加入する際に、約款を確認しましょう。

治療目的でない手術

手術給付金は、病気やケガの治療を直接の目的として手術を受けた場合に支払われます。治療が目的ではないものには支払われません。例えば、美容整形手術、視力矯正のためのレーシック手術、正常分娩の手術などは対象外です。診断や検査のための手術も支払い対象にはなりません。出産については、帝王切開など異常分娩にともなう手術は対象になることもあります。

医療保険の加入前に生じた病気やケガによる手術

医療保険に加入する前に生じていた病気やケガが原因の手術は、保障期間の開始後に行われた手術であっても対象とはなりません。入院や手術の予定があると、そもそも医療保険に加入できないのが一般的です。医療保険は誰でも入れるわけではなく、持病がある人や、職業上、病気やケガのリスクがある人は加入が制限されるケースもあります。医療保険を検討しているなら、健康なうちに加入しておくことです。

手術給付金はいくら受け取れる?

手術給付金は、実際にはどれくらい受け取れるのでしょうか。保険商品により2つのタイプがあります。

定額タイプ

手術の種類にかかわらず、手術1回につき10万円などと金額が固定されているタイプです。入院をともなう手術も外来手術でも金額が同じケースと、入院をともなう手術は一律10万円、外来手術は一律5万円など異なるケースがあります。

変動タイプ

手術の種類により、手術給付金が変動するタイプです。入院給付金日額に5倍、10倍、20倍、40倍など手術の種類に応じた給付倍率をかけて計算します。給付倍率は、高度な手術ほど高く、軽度な手術は低くなる、また入院をともなう手術は高く、外来手術は低くなる保険商品が多いようです。

例えば入院給付金日額が1万円の保険商品に入っている場合は、倍率5倍の手術なら5万円、倍率40倍の手術なら40万円が受け取る手術給付金となります。

医療保険加入時にチェックすべき手術給付金のポイント

医療保険に加入する際に、チェックすべき手術給付金のポイントを紹介しましょう。

給付条件

給付条件とは、どのような条件で手術給付金が支払われるかです。通常、保険期間内なら回数や金額の制限なしで入院給付金を受取ることができますが、条件が定められている場合があります。

例えば…

・治療の過程で複数回の手術を受けた場合、最初の手術から60日に1回を限度とする

・同じ日に複数の手術を受けた場合は、給付金額の最も高い手術のみ支払う

・一連の手術に該当する同一の手術を複数回受けた場合は、給付金額の最も高い手術のみ支払う

・放射線治療は60日に1回を限度とする

など

一連の手術とは、一連の治療過程において公的医療保険の「医療診療報酬点数表」で手術料が1回のみ算定される手術のことです。

なお、放射線治療が手術給付金の対象になるかどうかは、保険商品により異なります。保険商品によっては、放射線治療給付金を受け取れます。

給付倍率

手術給付金の給付倍率は、例えば、帝王切開10倍、白内障手術20倍、悪性新生物摘出術40倍などと手術の種類ごとに決められています。保険会社や保険料品により給付倍率は異なります。こちらもチェックしましょう。

手術を受けたときの保障を手厚くしたいなら、入院日額に倍率をかけるタイプの場合は入院日額を高くする、給付倍率の高い保険商品を検討するのも一つの方法です。ただし、入院給付金や手術給付金が高くなると、その分、保険料も高くなります。保障の内容とあわせて、無理なく払える保険料かどうか、そのバランスをしっかり考えましょう。

まとめ

手術給付金は、病気やケガで手術を受けたときに受け取れます。約款に記載された手術が対象で、公的医療保険に連動する約1000種類または保険会社が指定する88種類のいずれかが対象です。

手術給付金は、入院給付金日額×倍率で給付金額が決まるものが一般的ですが、給付倍率や給付条件は保険会社や保険商品により異なります。

手術を受けることになったとき、必要な保障を確保できるよう、給付条件や給付金額を確認しておきましょう。

※この記事の情報は2025年2月時点

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士

坂本 綾子(さかもと あやこ)

雑誌記者を経て2010年ファイナンシャルプランナーとして独立。執筆、セミナー講師を行う。消費者からの家計相談にも対応。著書に「改訂新版 節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本」(朝日新聞出版)、「新NISAを活かす!はじめての投資」(高橋書店)などがある。