ネット型の生命保険とは?メリット・デメリットやおすすめの人について解説

公開日:2025年3月19日

生命保険を選ぼうと思った時、主にインターネットで探す方法と、対面で営業担当者から提案してもらう方法の2つがあります。ネット型は、対面販売型の保険と比べて保険料が安かったり、好きなタイミングで申し込めたりするメリットがあります。一方で、対面型のように担当者とリアルで会って質問したりはできないため、自分に合った保障はなにか?といった内容選びから申し込みまでを自分で行う必要がある点はデメリットと感じるかもしれません。この記事では、ネット型生命保険のメリット・デメリットや、ネット型が向いているのはどんな人かなどを解説します。ネット型生命保険の特徴を把握して、自分に合う加入方法を検討してみましょう。

ネット型の生命保険とは

ネット型の生命保険は、主に①保険の設計、②保険料の見積もり、③保険の契約=申し込みまでをインターネット上で完結できる保険と考えておくとよいでしょう。

一方、対面型は①から③を保険会社の営業職員や保険代理店の担当者と実際に会って行うものと言えます。

ネット型はスマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも自分の都合に合わせられる点が便利です。また、保険料については対面型に対してネット型のほうが比較的安い傾向にある点もポイントです。

ネット型生命保険のメリット

対面販売よりも保険料が安い場合がある

生命保険選びで重要なポイントの一つが保険料でしょう。

生命保険の保険料には、保障に必要な費用に加えて、保険契約をきちんと維持管理するために必要な運営コストも含まれています。コストを抑えられれば保険料も低くできるわけで、ネット型は営業職員などにかかる人件費や店舗のコストが抑えられているため、対面型より保険料を安くしやすい仕組みになります。

同じ保障内容であれば、ネット型を選択することで保険料を抑えられる可能性があるといえます。

好きなタイミングで申し込める

対面型の場合、営業担当者と会うにも、代理店の営業時間に窓口へ出向くにも時間を選ばなければなりませんし、何度も会う必要があるケースもあり、日数もかかってしまう可能性があります。

その点、ネット型は、自分の都合に合わせていつでもどこでも保険を選び、見積もりを検討でき、契約まで完了できます。

シンプルな保険商品が多い

ネット型保険は、一般の人も理解しやすいように内容をシンプルにしたわかりやすい商品が多くなっています。保障設計も少額から対応可能な場合もあり、必要な保障を自分好みにチョイスできるため、自身の状況に合わせてカスタマイズしやすいとも言えます。

ネット型生命保険のデメリット

自分で保障内容を決めなければならない

ネット型の保険選びでネックになるのは「自分に必要な保障」を自身で考える必要がある点です。自分や家族の状況を踏まえて、誰にいくらの保障がいつまで必要なのかを整理して決める必要があります。

ただ、その点は保険会社も対応しており、いくつかの情報を入力すると必要な保険や保障額を提示してくれるシミュレーションを準備していることもあるので納得いくものを活用してみましょう。

また、チャットや電話などで相談できる体制を用意している会社もあります。詳しい情報がほしい場合や、保険料を抑えたいけれど保険選びが不安な人は、相談サービスなどを活用するのもおすすめです。相談体制も合わせてチェックしておくとよいでしょう。

保険商品や特約の種類が少ない

ネット型の生命保険は保障内容や細かい特約を極力絞ることで、シンプルでわかりやすい定番の商品や多くの人に必須の特約などを厳選して提供しています。選びやすい反面、対面型の保険会社のような手厚い保障を盛り込んだプランを希望する人には向いていないかもしれません。だだし、多くの保障があらかじめセットになっている対面型によくあるタイプでは、組み合わせに無駄が生じたり、保険料が高くなる可能性もあるため注意が必要です。

入力ミスや記入漏れが発生する可能性がある

生命保険を契約するときは、健康状態や過去のけがや病歴など(「既往歴」と言います)を保険会社に伝え(告知し)なければなりません。申し込み時の入力ミスなどで既往歴を正しく告知できなかった場合、「告知義務違反」と判断されると、保障を受けられなくなるため注意が必要です。

気になる場合はチャット等の相談ツールを活用して事前に問い合わせるのもいいでしょう。

ネット型の生命保険がおすすめの人

保険料を抑えたい人

保険料をできるだけ抑えたい人は、同じ保障でも対面型よりも安い傾向があるネット型生命保険を積極的に検討すると良いでしょう。

保障内容についてもネット保険はシンプルなため、たとえば「死亡保障と基本の医療保障だけが欲しい!」のように自分にとって必要な保障に絞って契約すれば保険料を安く抑えることも可能になります。

また、現在の保険が見直しタイミングというときも、思ったより安く契約できる可能性もあるので、比較候補にネット型を入れてみてはいかがでしょうか。

保険の知識がある人

ネット型保険はシンプルといわれていますが、それでもやはり後悔しない選択をするためにはある程度の知識は必要です。

例えば、以下のような問いに答えながら保険を選ぶのも一つです。

・自分に必要な保障は何か?そしていくら、いつまで必要か?

・必要な保障に適した保険種類は何か?

・類似の保険商品の中から一つを選ぶため比べるポイントは何か?

自分なりに納得できる選択をするためには、調べたりチャット等で問い合わせたりする手間や時間を惜しまない姿勢が大切です。

自分で選ぶのが難しい場合は対面型の方が向いているのかもしれません。その場合でも、勧められるままではなく、自分に必要な保険を見極め、しっかり営業職員や代理店の営業担当者と交渉するといった精神力や手間は必要になります。

対面で相談する時間が確保できない人

ネット型の良さはスキマ時間でも保険選びから申し込みまで進めることができる点です。情報集めも見積もりも移動中にスマホでできます。契約は落ち着いた場所でするとしても、自宅で夜や休日に行うことも含めて全て自分の都合で決められるのが大きいでしょう。

対面型は、相手とのアポイントの時間調整も必要ですし、会うためには身だしなみを整える時間、出かける時間、あるいは営業職員が家に来訪するなら掃除する時間がかかるかもしれません。

仕事や子育てで忙しく対面で相談する時間が確保できない人にはネット保険はありがたいでしょう。

ネット型の生命保険に関するよくある質問

保障はいつから始まる?

生命保険は契約してすぐに保障が始まるわけではなく、

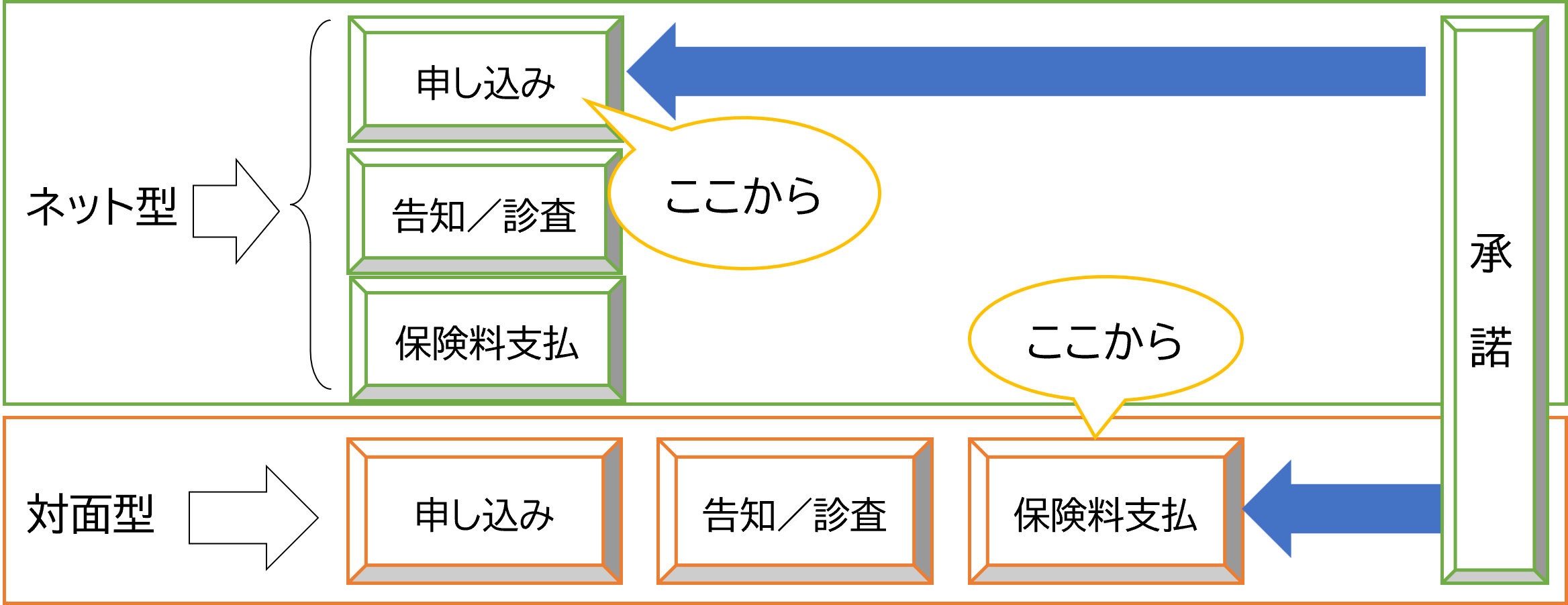

①申込み

②告知や診査

③保険料払い込み

の3つの要件がすべて整って、保険会社の審査も通過(保険会社の「承諾」と言われています)して初めて保障がスタートします。

対面型では一般的にそのスタート日は①~③の中の一番遅い日となりますが、ネット型は仕組み上、申し込みと同時に①~③を済ませることとなり、保険会社の承諾がおりれば申込日に遡って保障がスタートします。

<ネット型保険と対面型の保障開始までの違い>

資料:執筆者作成

※がん保険など一定の保険は所定の保障が開始されるまで一定の待機期間がある場合があるため、実際の保障開始時期については個別に確認しましょう。

保険金の受け取り方は?

保険金の請求方法は保険会社や請求する内容によって異なり、ネットのみで完結する方法もあれば、電話や郵送などリアルのやり取りが必要な場合もあります。自分や家族など実際に手続きするひとの状況なども踏まえてあらかじめ確認しておくと安心です。

まとめ

ネット型は、対面型と比較して保険料が安かったり、好きなタイミングで申し込めたりするメリットがあります。また、シンプルな保険が多いため契約時も見直しの時も契約内容がわかりやすく、自分でコントロールしやすい点もメリットでしょう。一方で、担当者に対面で相談できないことや、保障選びから申し込みまで自分でする必要があるのはデメリットと映るかもしれません。保険料を抑えたいのか、保険会社から保障内容を提案してほしいのか、自分がこだわりたい部分を明確にしてネット型または対面販売型を選択すると納得感が高くなるでしょう。

※この記事の情報は2025年3月時点

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、社会保険労務士、終活カウンセラー、キャリアコンサルタント)

中村 薫(なかむら かおる)

1990年信用金庫に就職。アメリカへの短期留学、大手生命保険会社での営業、損害保険会社代理店業務を経験した後、1997年に独立系FPとして開業、2015年に社労士として開業。リタイア前後のライフプラン・キャリアプランをテーマとした企業研修や個人のご相談を多く受ける。お一人様女性からのご相談は年齢を問わず行っている。障害年金、遺族年金、老齢年金のご相談や手続き業務は累積5000件を超え、金融機関での年金研修もリピートを頂いている。